はじめに

オプスインのブログをご覧いただき、ありがとうございます。弊社では多くの新規事業開発や既存事業のデジタル化のご相談をいただきます。それぞれの業界で直面する課題解決のアイデアや新たな事業柱を打ち立てたいという思いがあり、それらのビジネス案をどのようにしたらゴールに辿り着けるか、日々考えていらっしゃると思います。

この記事は、そんな皆様にとってお役立ちいただけるサービスデザインについてのフレームワークをご紹介します。この記事が皆様のビジネスにお役立ていただければ嬉しい限りです。

サービスデザインとは

サービスデザインは、どのようなサービスかを具体的に定義することだけではなく、顧客にそのサービスを通してどのような体験・価値を提供できるかや、そのサービスと価値を提供するために必要な運用体制や、提供の裏側のシステムの役割など包括的に設計する手法をいいます。

サービス事業が継続的に機能していくためには、そのサービスに関する人(従業員、パートナーなど)やモノ、システムがサービス価値にも影響するため、包括的な視点で捉えていくことが重要です。

サービスデザインを向上させる5ステップアプローチとフレームワーク

基本的にサービスデザインは以下の5ステップで継続的にブラッシュアップを行っていきます。

1. 調査・検証:顧客の真の課題を見つける

2. アイディエーション:課題を解決するアイデアの創出

3. プロトタイピング:アイデアを形にして検証する

4. 分析とピボット:結果から学び、軌道修正する

5. 実装:本格運用への移行

各フェーズで活用できるフレームワークと共に解説します。

1. 調査・検証:顧客の真の課題を見つける

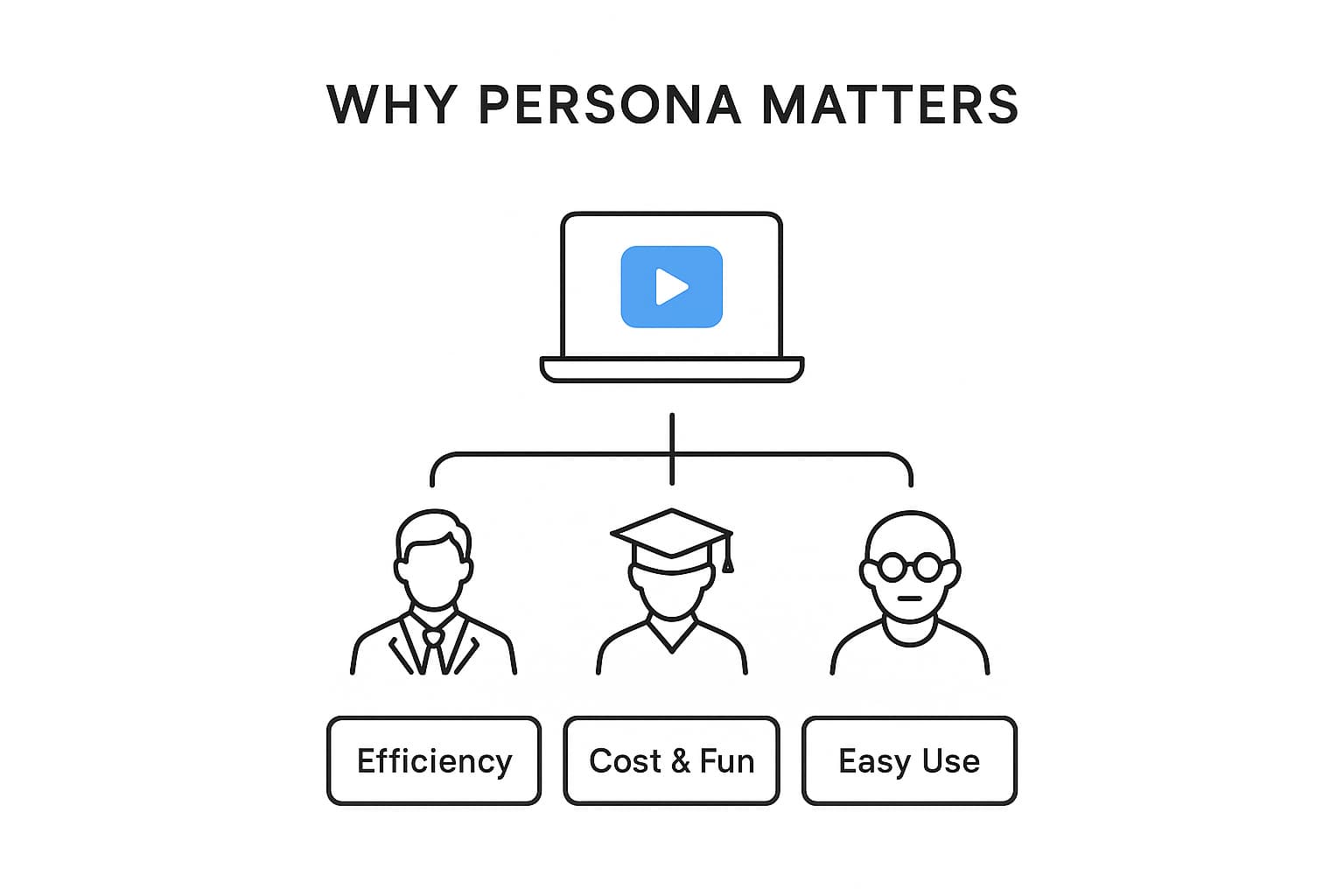

サービス設計の第一歩は、顧客の真の課題を理解することです。ここで重要なのが「顧客のペルソナ設定」で、誰に届けるかによって同じ課題でも解決すべきポイントが大きく異なります。

例えば、オンライン学習サービスの場合、社会人向けなら時間効率性や実務直結性が重視され、学生向けならコストパフォーマンスや楽しさが、シニア向けなら操作の簡単さやサポート体制が重要になります。

顧客の行動や生の声を収集・分析する際は、1on1インタビューで本音や潜在ニーズを探り、行動観察で無意識の課題を発見することが効果的です。さらに、収集した情報から顧客の価値観とインサイトを抽出します。「忙しくて料理する時間がない」という表面的な課題の裏に「家族との時間を大切にしたい」という価値観が隠れている場合、単なる時短レシピではなく「家族と一緒に作れる簡単料理」がソリューションになる可能性があります。様々な仮説検証から、真の顧客のニーズを掴む重要なフェーズです。

顧客のニーズを的確に掴むフレームワーク JTBD

JTBD(Jobs-to-Be-Done)フレームワークではどのような属性の顧客(どのような人)がサービスを利用するのかに焦点をあてて考えるのではなく、顧客が得たい成果(ジョブ=何を達成したいのか?)を元にして本質的な価値を導き出します。

従来の考えではペルソナ分析をし、どのような人が買うかに焦点を合わせます。年齢、性別、年収、趣味など様々な項目からサービスデザインを考えます。加えて市場規模、成長性、競合の状況の情報を踏まえた上でサービスデザインを行っていきます。

JTBDでは、どのような人が買うかに焦点を当てるのではなく、なぜそのサービスを選ぶのか?という点に焦点をあてて、顧客が達成したいジョブが何かを求めていきます。

例えば、オンラインプログラミング学習サービスであれば、

「自己成長を感じていきたい(感情的ジョブ)」

「自社にITスキルを持っている人がいないので、エンジニアの技術を身につけて認められたい(社会的ジョブ)」

「未経験からプログラマーに転職したい(機能的ジョブ)」

などが挙げられます。例えば「自己成長を感じていきたい」というジョブに焦点を当てると、

ビジネスセミナーや英会話教室、パーソナルトレーニングジムも競合になりえます。

そうなると、競合優位性を考えた時、生まれるサービスの内容も大きく変わってきます。

2. アイディエーション:課題を解決するアイデアの創出

調査・検証で明らかになった顧客課題を基に、複数の解決策を創出します。この段階では質より量を重視し、多様なアプローチを検討することが重要です。ブレインストーミングや「どうすれば〜できるだろうか?」の形で課題を再定義するHow Might We?手法、競合・類似サービス分析を通じて、他業界の解決策を自社の課題に応用することも有効です。

各アイデアについては検証可能な仮説を設定します。「機能Aがあることで、ユーザーの継続利用率が20%向上する」「価格を30%下げることで、新規ユーザー獲得数が50%増加する」といった具体的で測定可能な形にすることで、後の検証段階での判断基準が明確になります。

2. アイディエーション:課題を解決するアイデアの創出

調査・検証で明らかになった顧客課題を基に、複数の解決策を創出します。この段階では質より量を重視し、多様なアプローチを検討することが重要です。ブレインストーミングや「どうすれば〜できるだろうか?」の形で課題を再定義するHow Might We?手法、競合・類似サービス分析を通じて、他業界の解決策を自社の課題に応用することも有効です。

各アイデアについては検証可能な仮説を設定します。「機能Aがあることで、ユーザーの継続利用率が20%向上する」「価格を30%下げることで、新規ユーザー獲得数が50%増加する」といった具体的で測定可能な形にすることで、後の検証段階での判断基準が明確になります。

サービスブループリント

サービスブループリントはユーザーがサービスを利用し提供を受けるまでのプロセスのなかで、ユーザーから見えているフロント側の視点での流れとユーザーからは見えないバックステージ側での動きと流れ、またそのフロントステージとバックステージをサポートする運営側の仕組みを可視化し、課題解決にあたっての問題点を分かりやすくするためのワイヤーフレームです。そのためアイディア創出時に、このサービスブループリントで示すことで問題点が把握しやすくなり、より良くアイディアをブラッシュアップすることができます。アイディア創出時だけでなく、リリース後の運用時にユーザーフィードバックを活用して、サービスブループリントが活躍します。

3. プロトタイピング:アイデアを形にして検証する

プロトタイピングは、最小のコストとリスクで仮説を検証するための手法です。完璧な製品を作る前に、顧客からのフィードバックを得て改善につなげることが目的です。

プロトタイプをどのように作るか?

プロトタイプの種類は段階に応じて選択します:

- ペーパープロトタイピング:初期のアイデア検証に最適。最速・最安で作成可能

- ワイヤーフレーム(WF):画面構成や情報設計の検証に使用

- プロトタイピングツール(Figma、Sketch、XD):UI/UXデザインの検証に効果的

- コードプロトタイピング:機能の検証を行う場合に選択

- ローファイ:HTML/CSS/JSで簡易的に作成。コストも抑えられる

- ハイファイ:作成期間と予算が大きくかかるが、より製品に近い形で作るので、検証の精度が上がりやすい

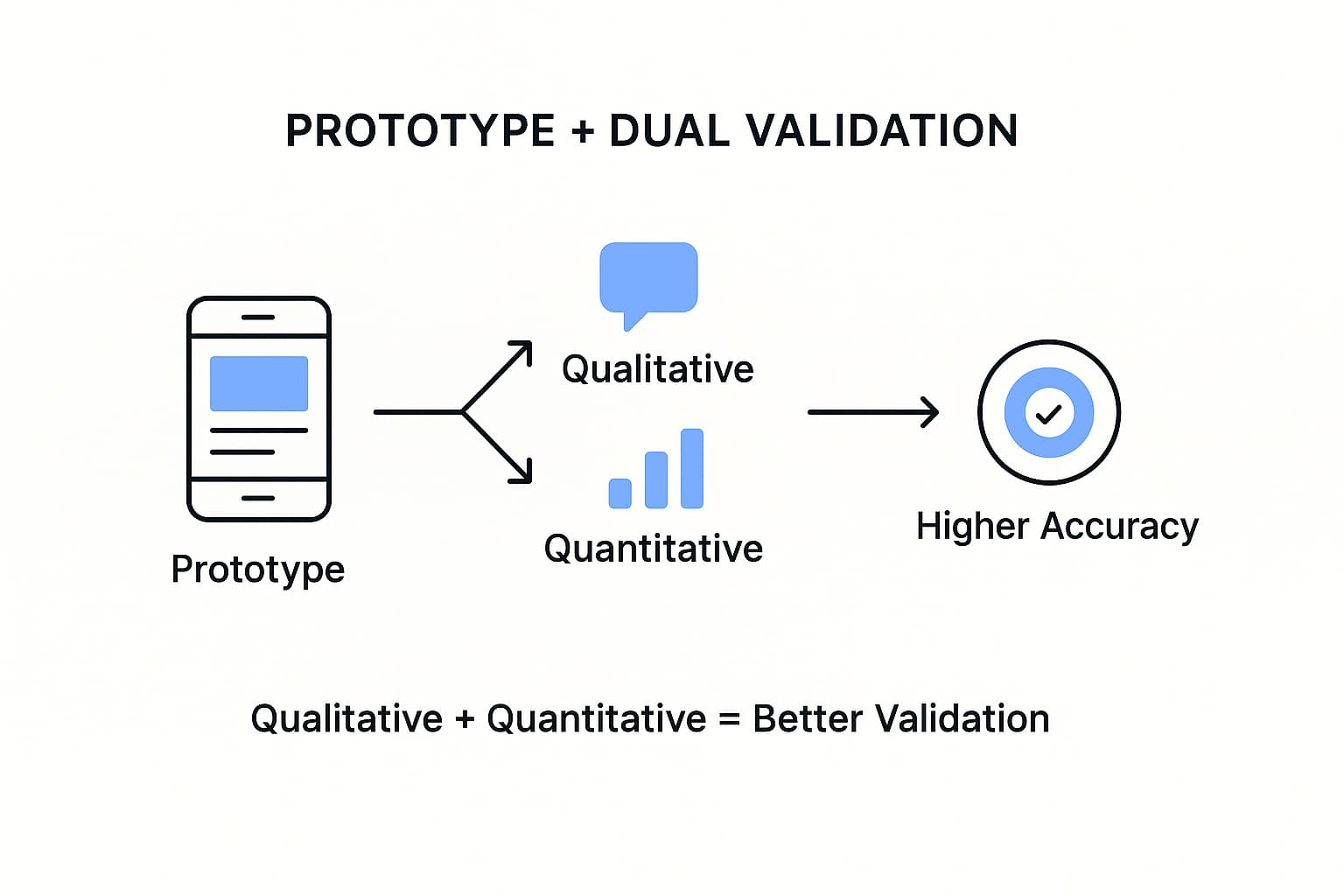

プロトタイプができたら、定性検証と定量検証を組み合わせて包括的に評価します。定性検証ではインタビューやユーザビリティテストで「なぜ」を理解し、定量検証ではA/Bテストや行動ログ分析で「実際にどうなるか」を測定します。

A/Bテストで検証できること:

- UI/UXデザインの比較

- 機能の有無による効果測定

- 価格設定やプランの比較

- オンボーディングフローの違い

- メッセージングやコピーの効果

重要なのはユーザーが言うこととユーザーがすることが必ずしも一致しないという点で、両方の検証手法を組み合わせることで、「ユーザーの声」と「実際の行動」の両面から検証精度を高められます。A/Bテストを実施することで、定性評価の側面だけでなく定量評価も検証に活用することができます。

4. 分析とピボット:結果から学び、軌道修正する

プロトタイピングの結果、顧客ニーズとマッチしなかった場合、何が原因かを体系的に分析し、適切なピボットを実行します。

4つのピボットパターン

- 問題ピボット:ユーザーの課題が理解できていなかった場合

- =>より深い顧客インタビューや異なる顧客セグメントでの検証を実施

- 製品ピボット:ソリューションが課題に適切でない場合

- =>解決アプローチの根本的見直しや競合他社の解決策調査を実行

- 市場ピボット:ターゲット属性が間違っていた場合

- =>好反応を示したユーザー層の分析や新しいターゲット層でのニーズ調査を実施

- 検証方法の変更:検証方法・質問の仕方に問題があった場合

- =>より具体的で中立的な質問設計や検証環境の改善を実行

-

東京都のwebアプリ、スマートフォンアプリ開発会社、オプスインのメディア編集部です。

・これまで大手企業様からスタートアップ企業様の新規事業開発に従事

・経験豊富な優秀なエンジニアが多く在籍

・強みはサービス開発(初期開発からリリース、グロースフェーズを経て、バイアウトするところまで支援実績有り)

これまでの開発の知見を元に、多くのサービスが成功するように、記事を発信して参ります。

重要なのは、ニーズのミスマッチは失敗ではなく貴重な学習機会だということです。最初の仮説が当たるとは限りません。失敗を恐れず、素早く学習し軌道修正することで顧客ニーズにマッチしたプロダクトに近づきます。

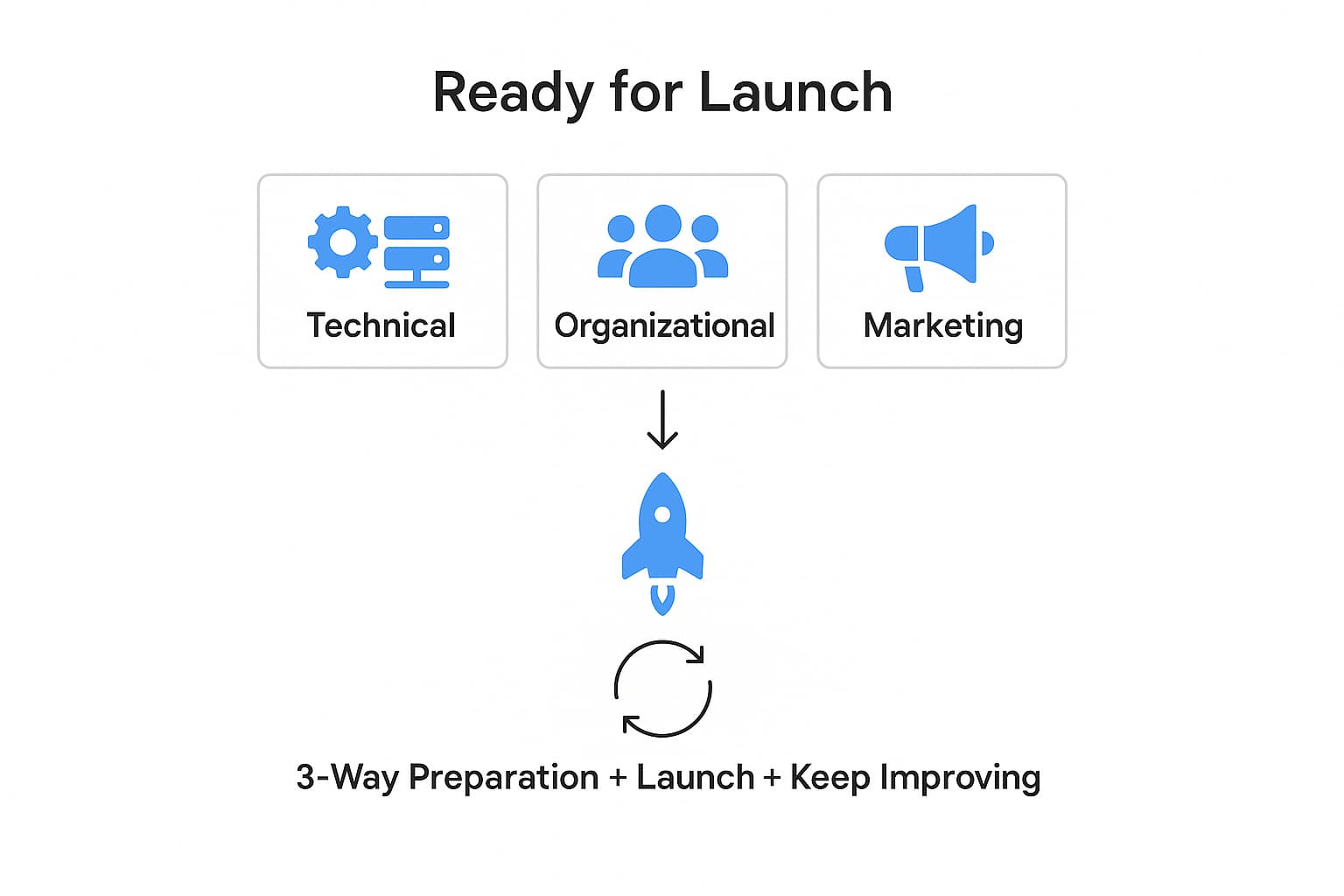

5. 実装:本格運用への移行

検証を繰り返し顧客ニーズとマッチした良い状態になれば、本格運用を目指します。設定したKPIの目標達成、統計的に有意な改善効果の確認、ユーザーからの自発的な推奨といった条件が揃った時が実装のタイミングです。

本格運用では、スケーラブルなアーキテクチャや運用監視体制などの技術的準備、カスタマーサポートや営業体制などの組織的準備、そしてローンチ戦略やブランディングなどのマーケティング・PR業務が必要になります。さらに重要なのは、本格運用開始後も定期的な顧客フィードバック収集やデータ分析に基づく機能改善を継続することです。

まとめ

私たち開発会社もクライアント様のビジネスの成功を心から願っております。お客様の素晴らしいアイデアに順序立ててサービス設計のフローを構築し、正しい検証方法で核心に近づき、私たち開発会社は生み出した答えがしっかり反映されたシステムを設計し、開発を行い具現化したいと思います。

この記事を読んでいただき、ありがとうございました。皆様の想いやビジネスプランを聞かせていただけると幸いです。

以下のバナーから、弊社の詳しい資料をダウンロードできます。ぜひご覧ください。